※納期に関しては、受注メールにてご通知させて頂きます。事前にご確認をされたい方は、TEL.06-6763-1788 迄ご連絡くださいませ。

| サイズ | 幅 55cm × 奥行 33cm × 高さ 26cm |

|---|

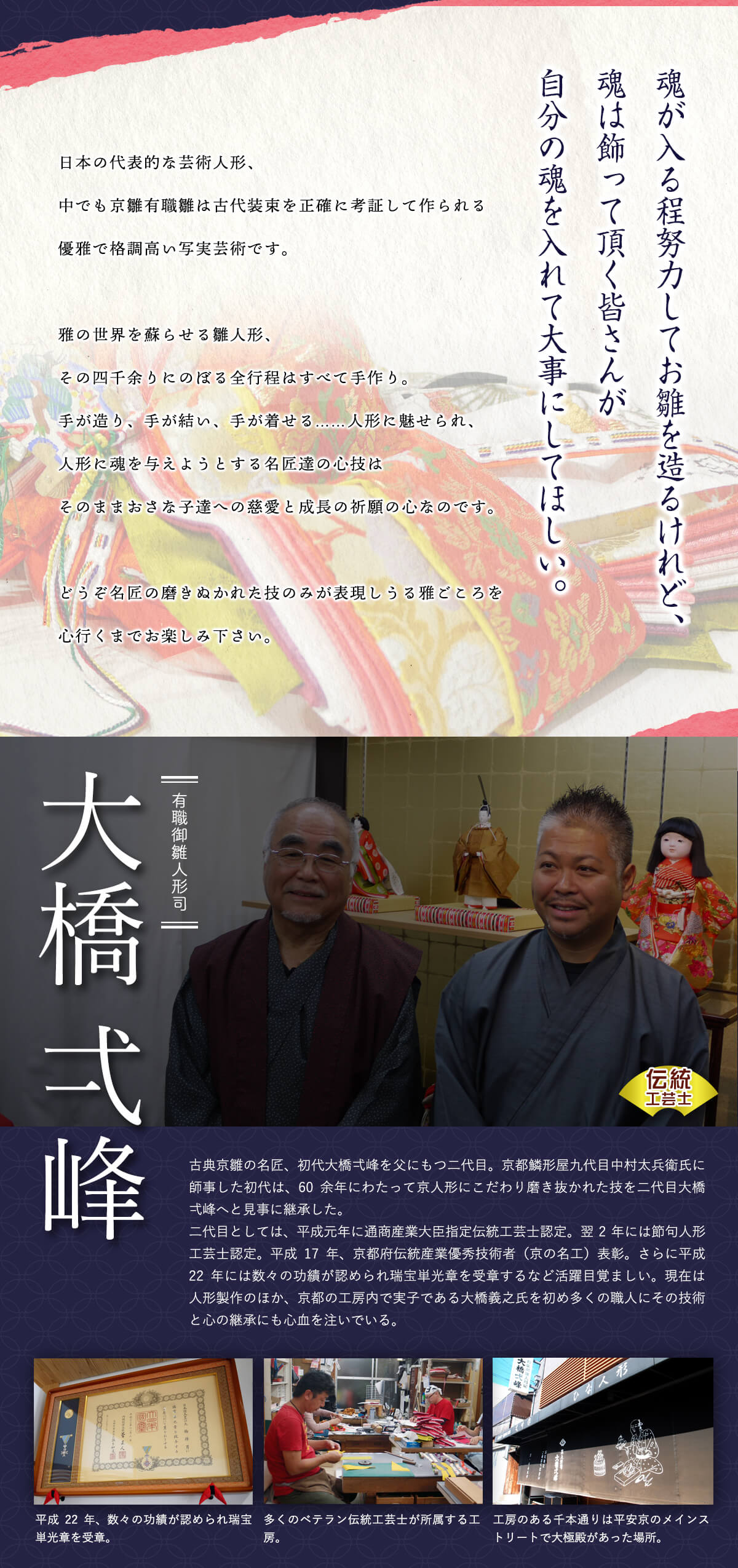

古典京雛の名匠、初代大橋弌峰を父にもつ二代目。京都鱗形屋九代目中村太兵衛氏に師事した初代は、60余年にわたって京人形にこだわり 磨き抜かれた技を二代目大橋弌峰へと見事に継承した。

二代目としては、平成元年に通商産業大臣指定伝統工芸士認定。翌2年には節句人形工芸士認定。平成17年、京都府伝統産業優秀技術者(京の名工)表彰。

さらに平成22年には数々の功績が認められ瑞宝単光章を受章するなど活躍目覚ましい。

現在は人形製作のほか、京都の工房内で実子である大橋義之氏を初め多くの職人にその技術と心の継承にも心血を注いでいる。

日本の代表的な芸術人形、中でも京雛有職雛は古代装束を正確に考証して作られる優雅で格調高い写実芸術です。

雅の世界を蘇らせる雛人形、その四千余りにのぼる全行程はすべて手作り。手が造り、手が結い、手が着せる......

人形に魅せられ、人形に魂を与えようとする名匠達の心技はそのままおさな子達への慈愛と成長の祈願の心なのです。

どうぞ名匠の磨きぬかれた技のみが表現しうる雅どころを心行くまでお楽しみ下さい。

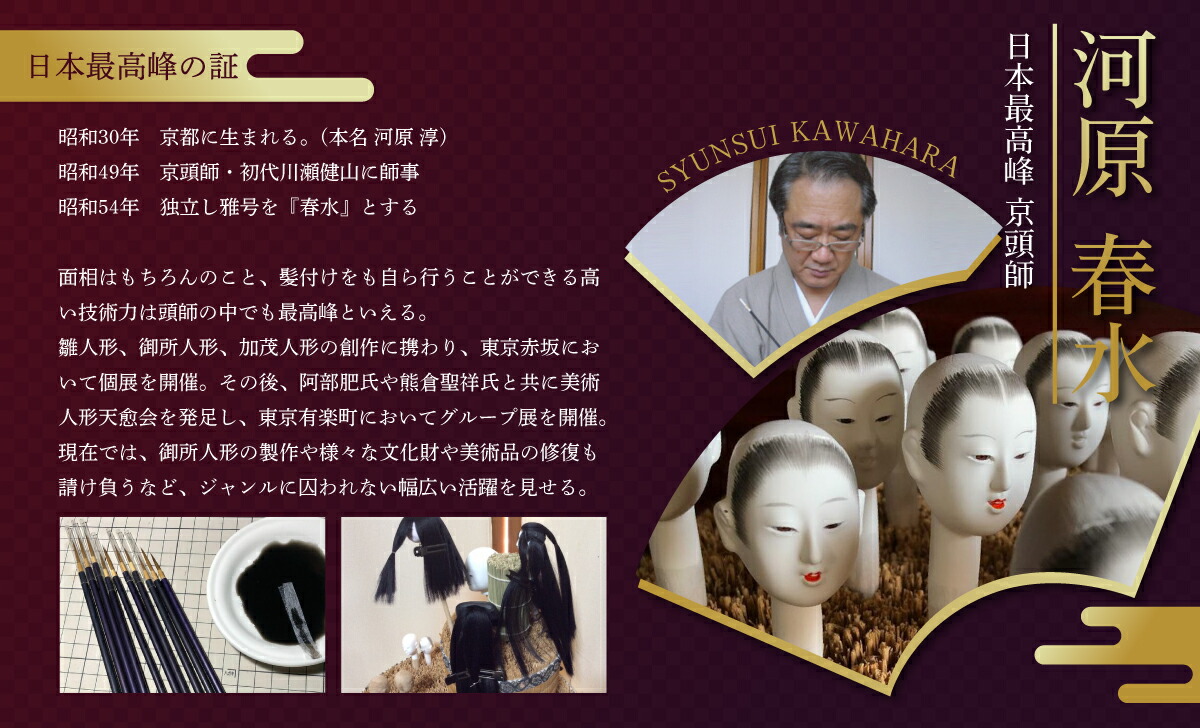

~日本最高峰の証~

昭和30年 京都に生まれる。(本名 河原 淳)

昭和49年 京頭師・初代川瀬健山に師事

昭和54年 独立4し雅号を『春水』とする

面相はもちろんのこと、髪付けをも自ら行うことが出来る高い技術力は頭師の中でも最高峰といえる。

雛人形、御所人形、加茂人形の創作に携わり、東京赤坂において個展を開催。その後、阿部肥氏や熊倉聖祥氏と共に美術人形天愈会を発足し、東京有楽町においてグループ展を開催。

現在では、御所人形の製作や様々な文化財や美術品の修復も請け負うなど、ジャンルに囚われない幅広い活躍を見せる。

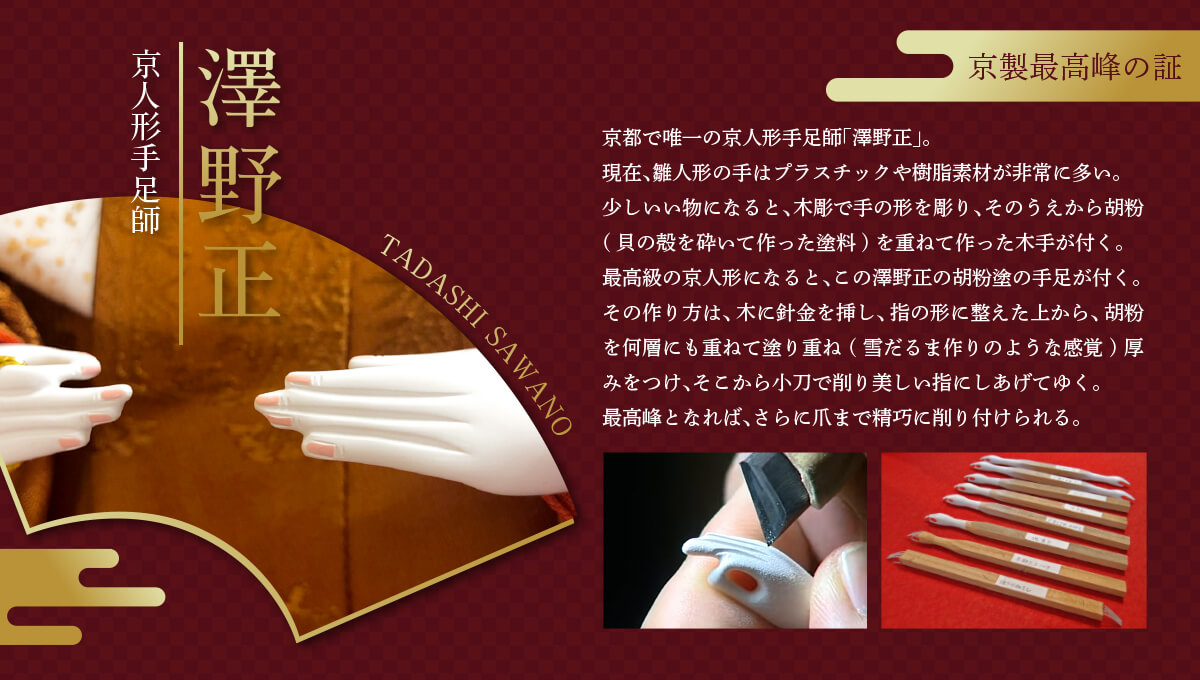

<澤野正>

京都で唯一の京人形手足師「澤野正」。現在、雛人形の手はプラスチックや樹脂素材が非常に多い。

少しいい物になると、木彫で手の形を彫り、そのうえから胡粉 (貝の殻を砕いて作った塗料)を重ねて作った木手が付く。

最高級の京人形になると、この澤野正の胡粉塗の手足が付く。

その作り方は、木に針金を挿し、指の形に整えた上から、胡粉 を何層にも重ねて塗り重ね(雪だるま作りのような感覚)厚 みをつけ、そこから小刀で削り美しい指にしあげてゆく。

最高峰となれば、さらに爪まで精巧に削り付けられる。

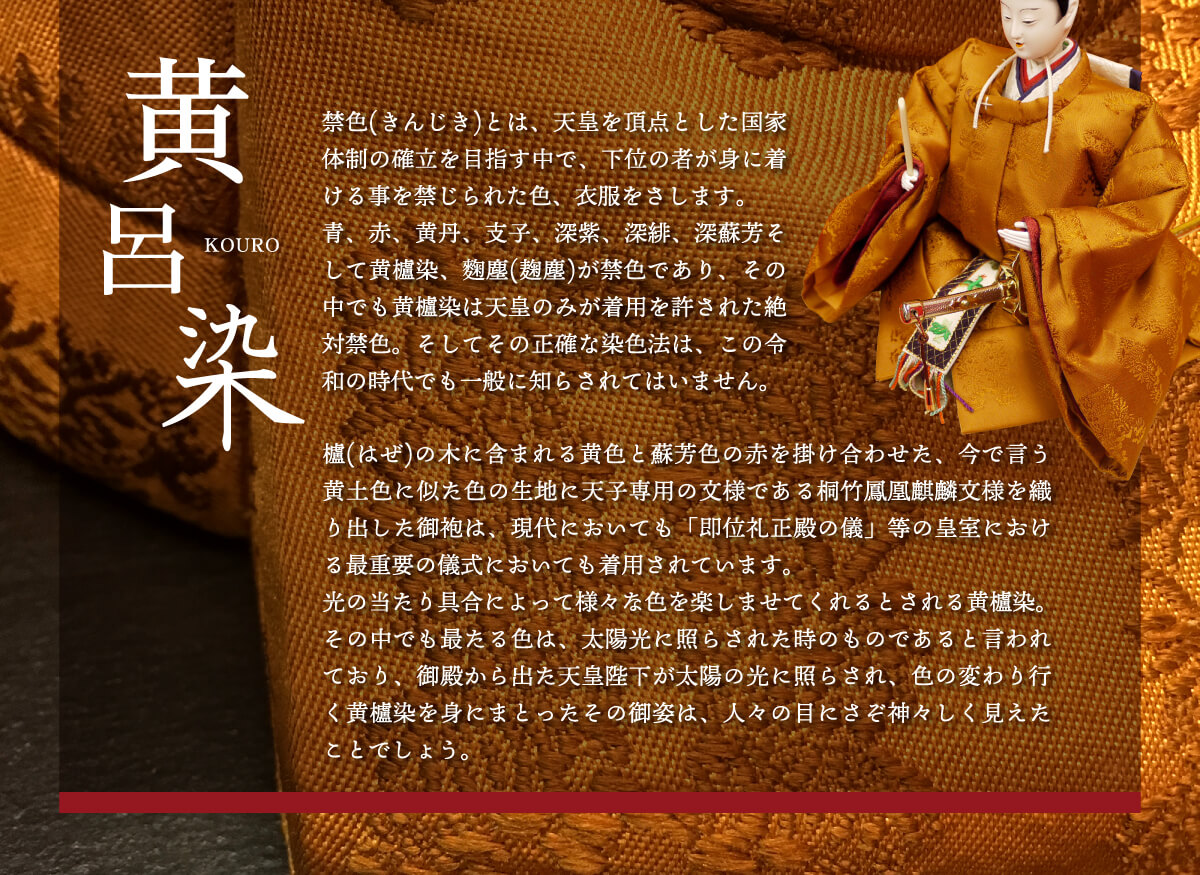

禁色(きんじき)とは、天皇を頂点とした国家体制の確立を目指す中で、下位の者が身に着ける事を禁じられた色、衣服をさします。

青、赤、黄丹、支子、深紫、深緋、深蘇芳そして黄櫨染、?塵(麹塵)が禁色であり、その中でも黄櫨染は天皇のみが着用を許された絶対禁色。そしてその正確な染色法は、この令和の時代でも一般に知らされてはいません。

櫨(はぜ)の木に含まれる黄色と蘇芳色の赤を掛け合わせた、今で言う黄土色に似た色の生地に天子専用の文様である桐竹鳳凰麒麟文様を織り出した御袍は、現代においても「即位礼正殿の儀」等の皇室における最重要の儀式においても着用されています。

光の当たり具合によって様々な色を楽しませてくれるとされる黄櫨染。

その中でも最たる色は、太陽光に照らされた時のものであると言われており、御殿から出た天皇陛下が太陽の光に照らされ、色の変わり行く黄櫨染を身にまとったその御姿は、人々の目にさぞ神々しく見えたことでしょう。

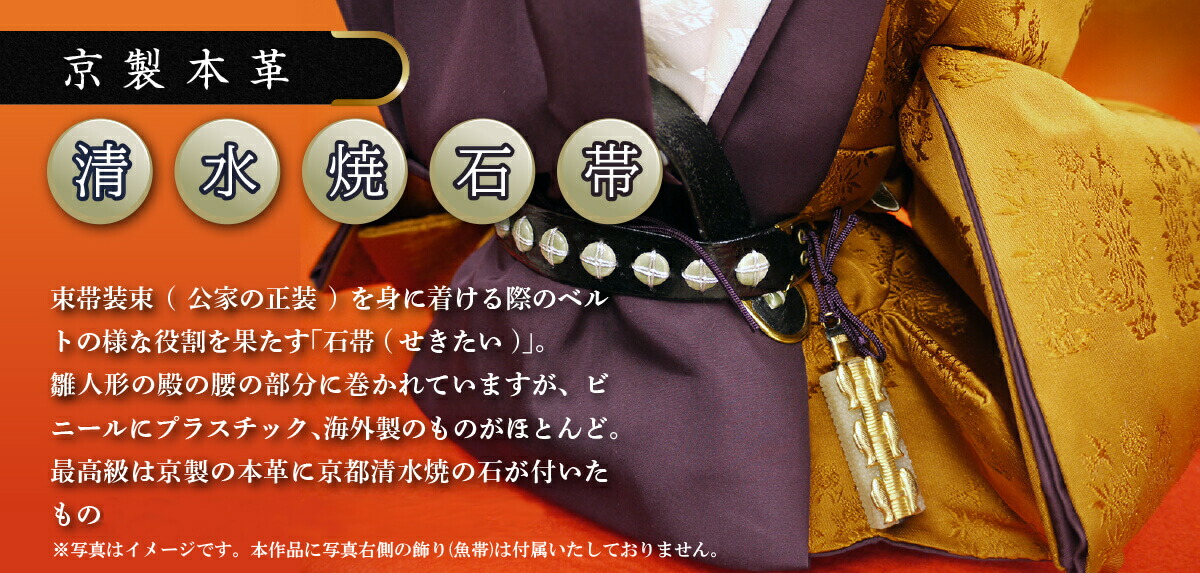

束帯装束(公家の正装)を身に着ける際のベルトの様な役割を果たす「石帯(せきたい)」。

雛人形の殿の腰の部分に巻かれていますが、ビニールにプラスチック、海外製のものがほとんど。

最高級は京製の本革に京都清水焼の石(緑色)が付いたものになります。

竹細工を用いて手造りされた紅白梅

日本では「めでたく喜ばしい時節」を意味する紅白