※納期に関しては、受注メールにてご通知させて頂きます。事前にご確認をされたい方は、TEL.06-6763-1788 迄ご連絡くださいませ。

| サイズ | 幅 約54cm × 奥行 約30cm × 高さ 約25cm/td> |

|---|

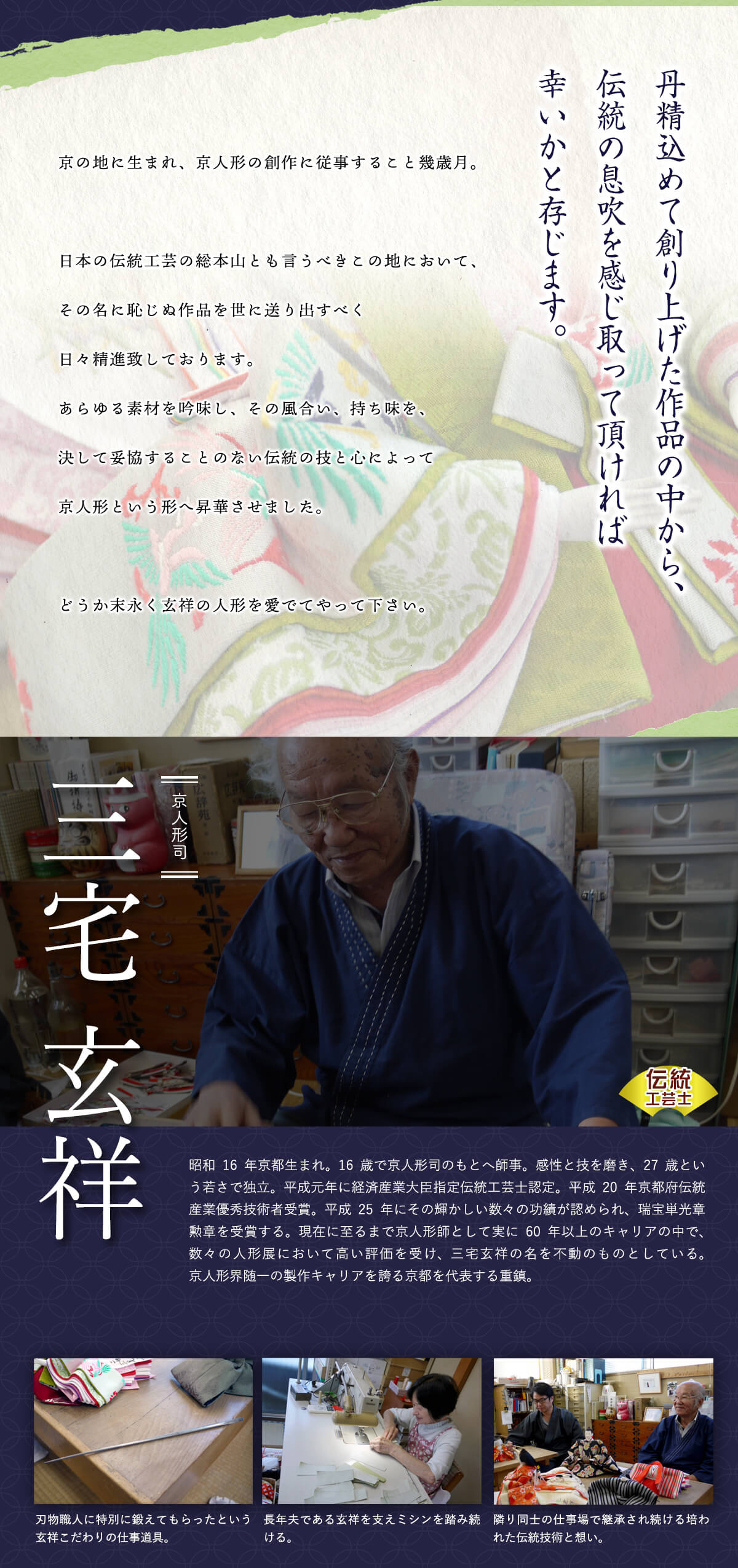

京人形司<三宅 玄祥>

昭和16年京都生まれ。

16歳で京人形司のもとへ師事。

感性と技を磨き、27歳という若さで独立。

平成元年に経済産業大臣指定伝統工芸士認定。平成20年京都府伝統産業優秀技術者受賞。

平成25年にその輝かしい数々の攻勢が認められ、瑞宝単光章勲章を受章する。現在に至るまで京人形師として実に60年以上のキャリアの中で、数々の人形店において高い評価を受け、三宅玄祥の名を不動のものとしている。

京人形界随一の製作キャリアを誇る京都を代表する重鎮。

京の地にうまれ、京人形の創作に従事すること幾歳月。

日本の伝統工芸の総本山とも言うべきこの地において、その名に恥じぬ作品を世に送り出すべく日々精進板致しております。

あらゆる素材を吟味し、その風合い、持ち味を、決して妥協することのない伝統の技と心によって京人形という形へ昇華させました。

どうか末永く玄祥の人形を愛でてやってください。

雛道具の本場静岡製の完全純国産手作り品!透明感のある透き通ったお花とナチュラルにこだわったころんと可愛い台。

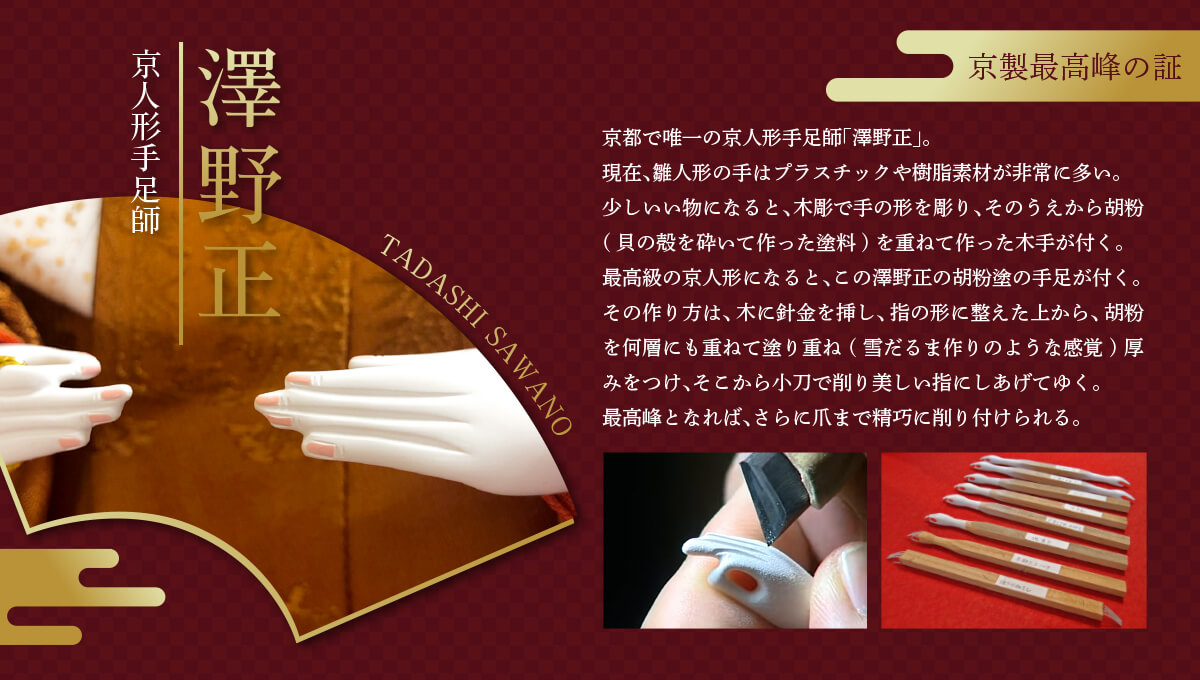

京都で唯一の京人形手足師「澤野正」。現在、雛人形の手はプラスチックや樹脂素材が非常に多い。

少しいい物になると、木彫で手の形を彫り、そのうえから胡粉 (貝の殻を砕いて作った塗料)を重ねて作った木手が付く。

最高級の京人形になると、この澤野正の胡粉塗の手足が付く。

その作り方は、木に針金を挿し、指の形に整えた上から、胡粉 を何層にも重ねて塗り重ね(雪だるま作りのような感覚)厚 みをつけ、そこから小刀で削り美しい指にしあげてゆく。

最高峰となれば、さらに爪まで精巧に削り付けられる。

【唐衣】白小葵地向鳳凰丸文樣

【表着】青亀甲地文白藤丸文様

美智子上皇陛下 御装束

【唐衣】白小葵地松喰向鶴丸文様

【表着】三重穆地白樺の丸文樣

雅子皇后陛下 御装束

【唐衣】白小葵地向鶴丸文樣

【表着】三重襷地浜茄子文様

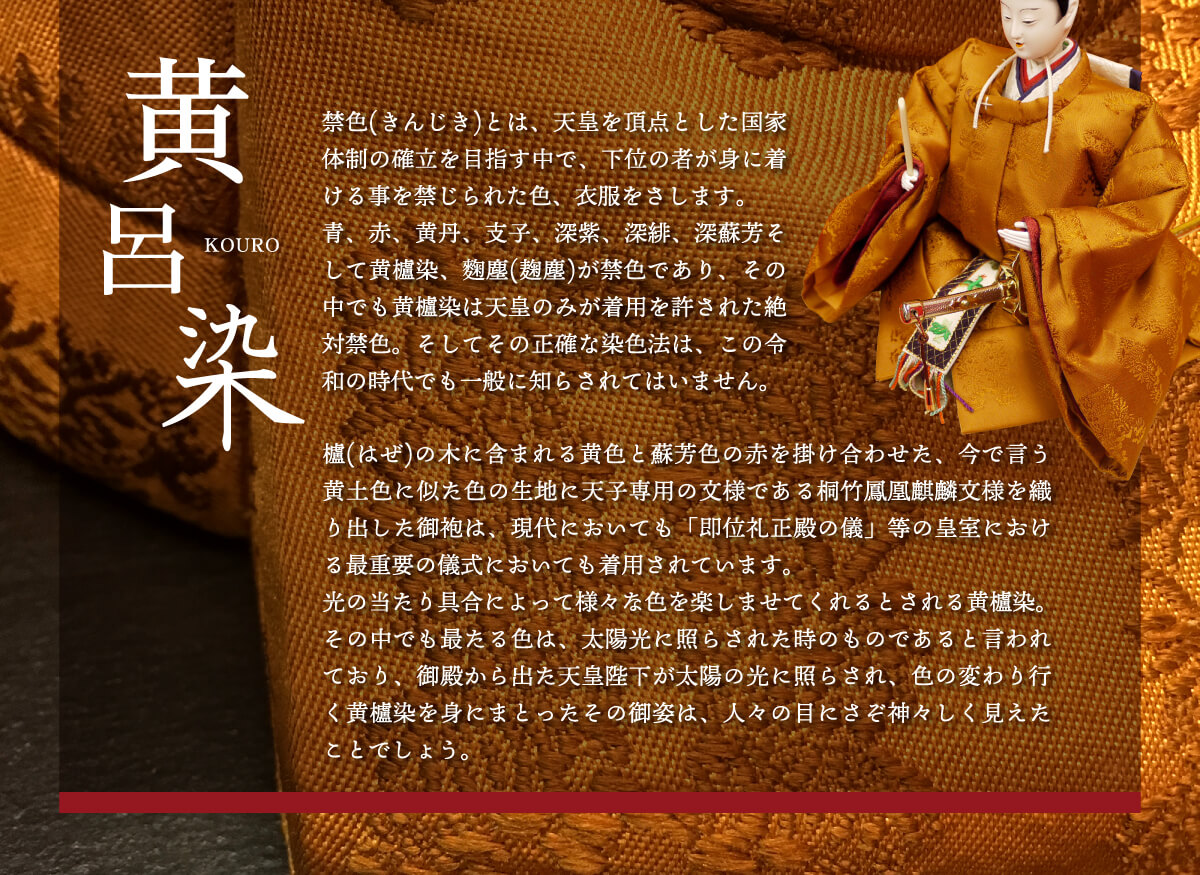

禁色(きんじき)とは、天皇を頂点とした国家体制の確立を目指す中で、下位の者が身に着ける事を禁じられた色、衣服をさします。

青、赤、黄丹、支子、深紫、深緋、深蘇芳そして黄櫨染、?塵(麹塵)が禁色であり、その中でも黄櫨染は天皇のみが着用を許された絶対禁色。

そしてその正確な染色法は、この令和の時代でも一般に知らされてはいません。

櫨(はぜ)の木に含まれる黄色と蘇芳色の赤を掛け合わせた、今で言う黄土色に似た色の生地に天子専用の文様である 桐竹鳳凰麒麟文様を織り出した御袍は、現代においても「即位礼正殿の儀」等の皇室における最重要の儀式においても着用されています。

光の当たり具合によって様々な色を楽しませてくれるとされる黄櫨染。

その中でも最たる色は、太陽光に照らされた時のものであると言われており、御殿から出た天皇陛下が太陽の光に照らされ、 色の変わり行く黄櫨染を身にまとったその御姿は、人々の目にさぞ神々しく見えたことでしょう。

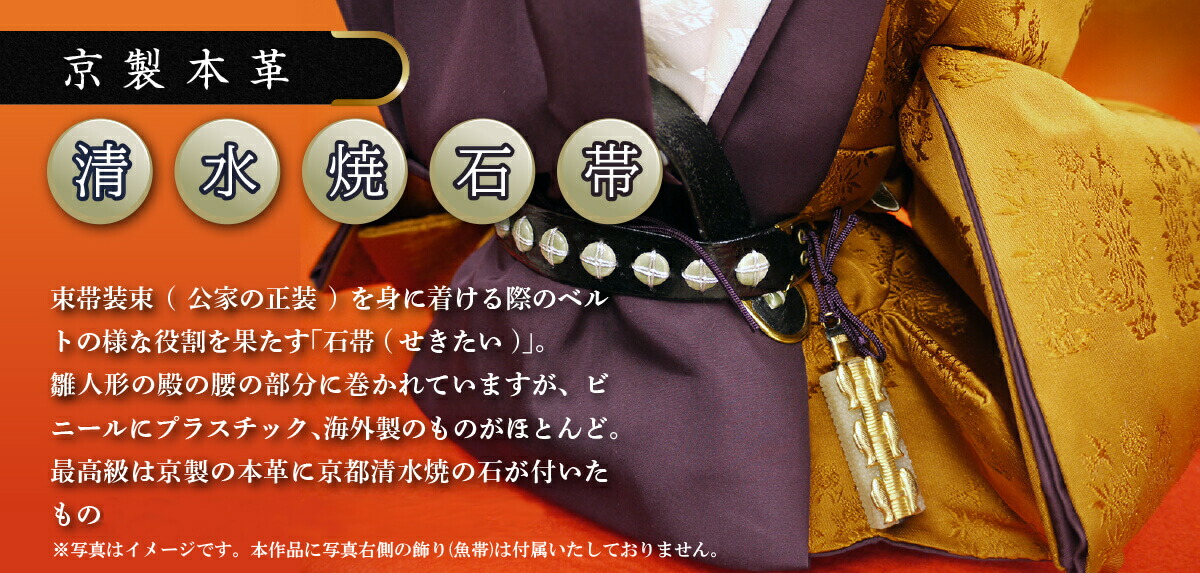

束帯装束(公家の正装)を身に着ける際のベルトの様な役割を果たす「石帯(せきたい)」。

雛人形の殿の腰の部分に巻かれていますが、ビニールにプラスチック、海外製のものがほとんど。

最高級は京製の本革に京都清水焼の石(緑色)が付いたものになります。

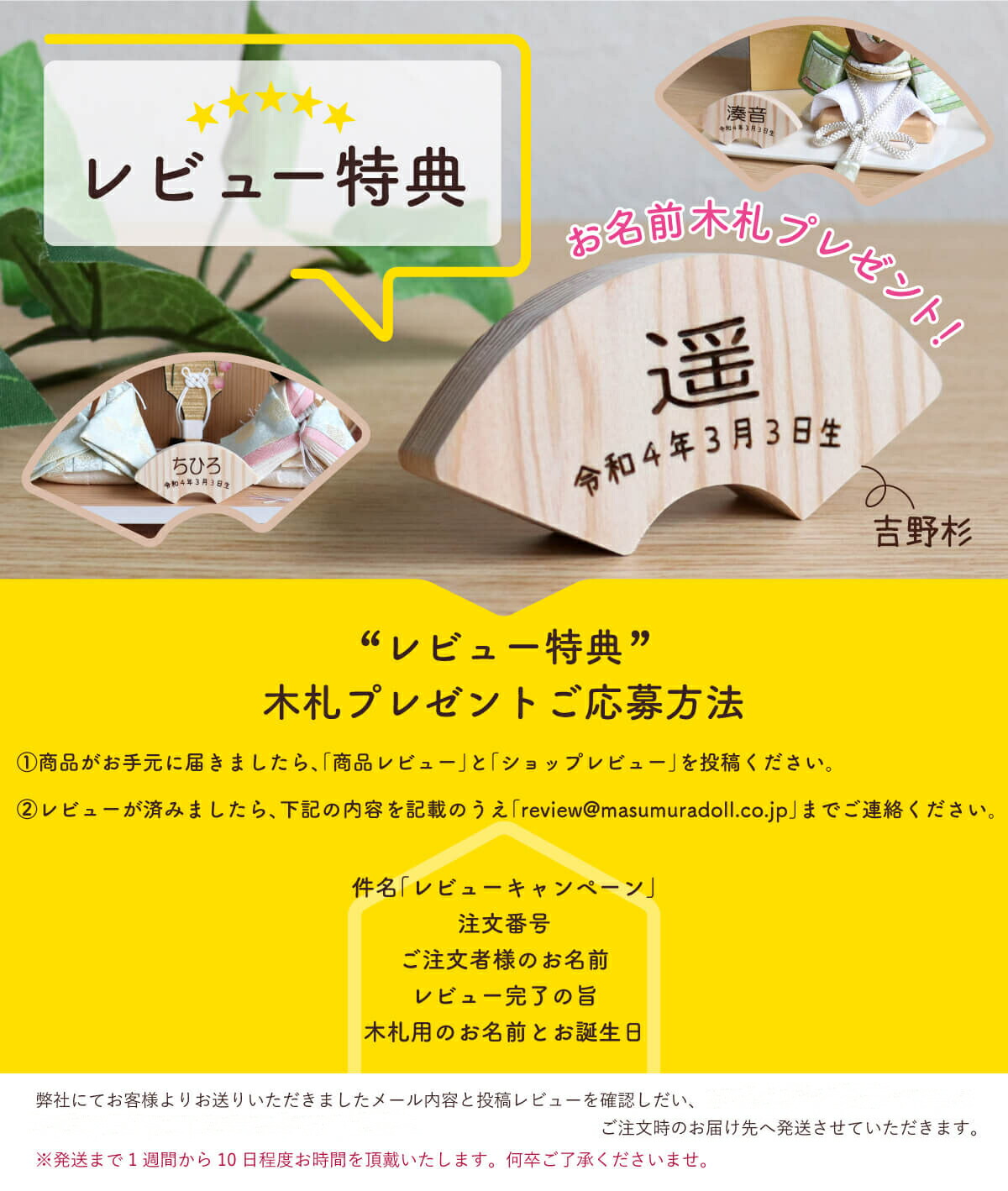

review@masumuradoll.co.jp